Les orages sont-ils plus fréquents avec le réchauffement climatique ?

C'est une affirmation qui revient régulièrement lors des épisodes orageux : le réchauffement climatique augmenterait la fréquence des orages. Pourtant, la réalité est différente. Explications chiffrées.

La fréquence des orages n'augmente pas

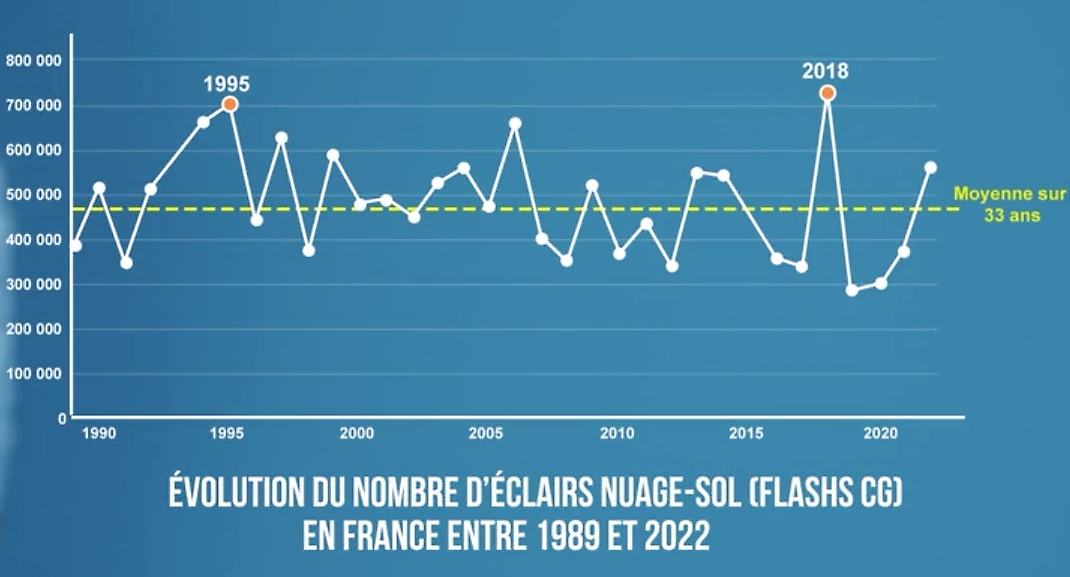

Qui dit réchauffement dit davantage d'orages ? La réponse est non ! Les chiffres ci-dessous montrent le nombre d'impacts de foudre ayant frappé le sol de France lors de chaque année entre 1989 et 2022. Comme on peut le constater, il n'y a aucune tendance à la hausse. D'ailleurs, la majorité des années depuis les années 2010 sont sous la moyenne sur 33 ans, bien que 2018 ait enregistré un pic d'activité important. De 2016 à 2021, 5 des 6 années n'ont pas atteint la moyenne du nombre d'impacts de foudre depuis 1989, ce qui semble démontrer très clairement qu'il n'y a aucune tendance à la hausse.

Nombre d'impacts de foudre par an en France de 1989 à 2022 - via La Chaîne Météo

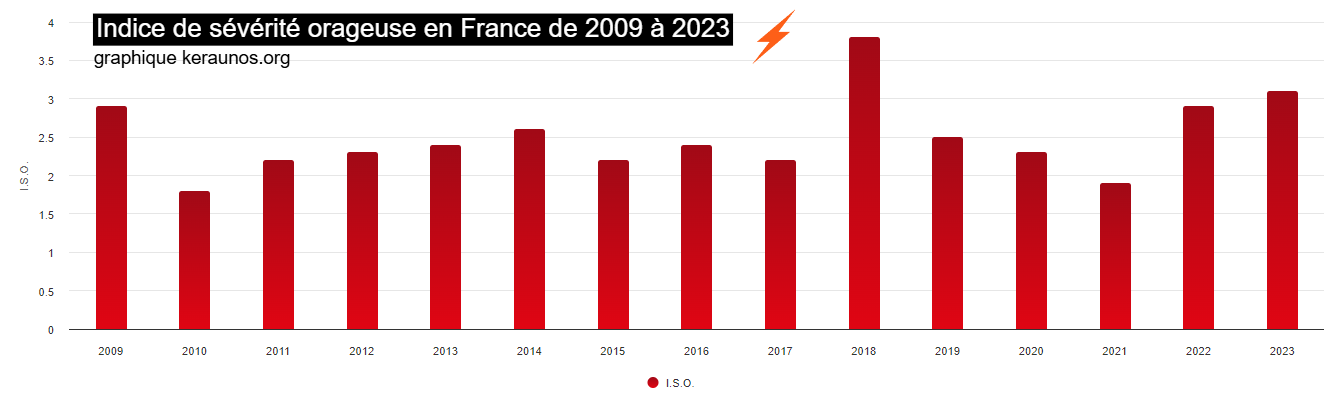

L'Observatoire français des orages Keraunos a mis au point l'indice de sévérité orageuse, qui calcule l'intensité et l'étendue géographique des orages à l'échelle de la France, de manière quotidienne. Ces données sont disponibles depuis l'année 2009 et tendent à conforter l'absence d'augmentation. En effet, la moyenne annuelle de cet indice de sévérité orageuse fluctue selon les années mais on observe aucune tendance à la hausse. La moyenne annuelle depuis 2009 est de 2,46. Si l'année la plus orageuse fut 2018 avec un score de 3,8, le chiffre ne fut que de 1,9 en 2021 et 2,3 en 2020, deux années récentes sous la moyenne.

Moyenne de l'indice de sévérité orageuse en France de 2009 à 2023 - via Keraunos

Nuances : plus de grêle et de pluies diluviennes

Il faut cependant apporter une nuance. Si le nombre d'orages en tant que tel n'augmente pas, on constate une augmentation nette des orages diluviens. L'explication est logique : plus l'air est chaud et plus il peut contenir de vapeur d'eau. Les précipitations peuvent ainsi se montrer plus abondantes. Si l'on estime que chaque degré de réchauffement augmente de 7% le potentiel de pluie, une étude australienne a estimé que l'augmentation atteignait 14 à 21% en ce qui concerne les pluies d'orages ! En France et ailleurs dans le monde, on constate une réelle augmentation des inondations liées à des orages diluviens. Nous avons pu le constater ces derniers mois.

Inondations à Craon (53) après un orage ayant donné plus de 100 mm en 1h le jeudi 20 juin 2024 – photo mairie

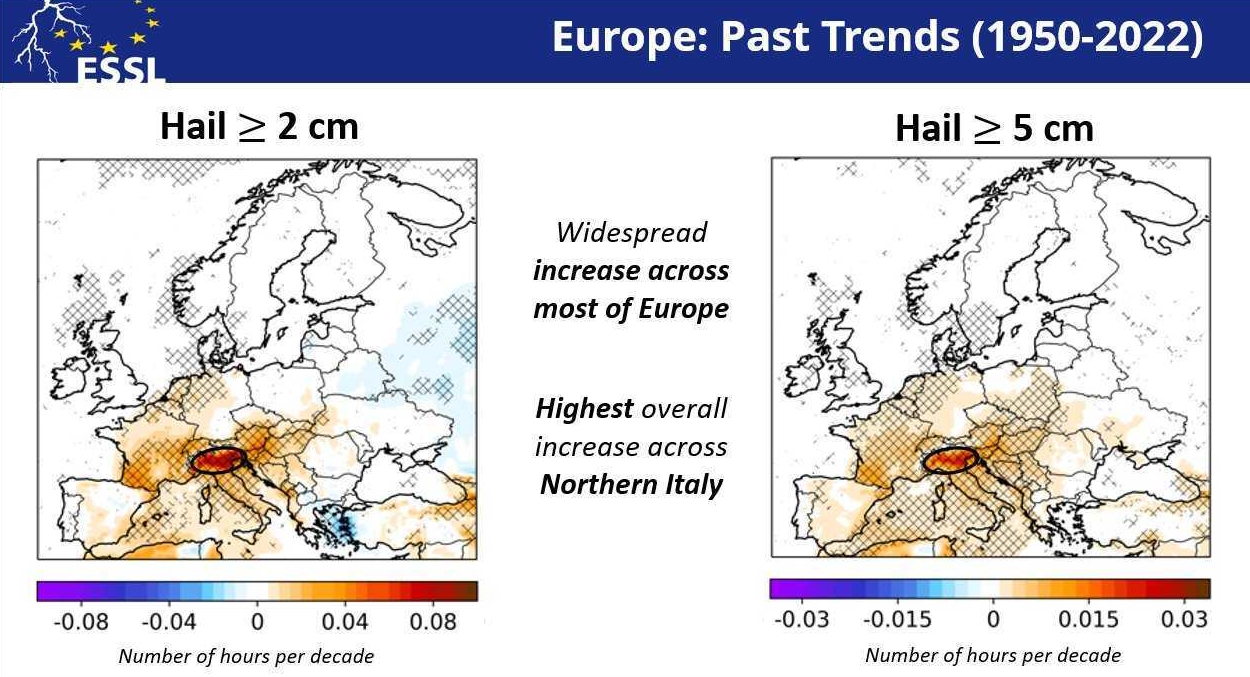

Par ailleurs, un autre phénomène associé aux orages voit sa fréquence augmenter : la grêle. Selon une étude européenne, l'occurrence de chutes de grêle au cours des 70 dernières années a augmenté de manière significative dans le sud et le centre de la France, qu'il s'agisse de grêle de 2 cm de diamètre ou de plus de 5 centimètres. L'augmentation est plus limitée dans le nord de la France, voire nulle en Bretagne. C'est dans le nord de l'Italie que les chutes de grêle ont vu leur fréquence augmenter le plus drastiquement. Il y a donc bel et bien davantage de grêle sous les orages.

Augmentation des chutes de grêle (2 cm à gauche et 5 cm à droite) de 1950 à 2022 – via ESSL

Le rôle de la médiatisation et des smartphones

Un facteur clé donne cette impression que les orages se multiplient : la couverture médiatique. En effet, n'importe qui peut désormais documenter les phénomènes météo touchant son secteur, notamment à l'aide des smartphones. Cela ne fait qu'une quinzaine d'années et l'amélioration de la qualité des vidéos amateurs incite les médias à diffuser de plus en plus massivement ces images. Comme pour les orages, nous avons l'impression qu'il y a plus de tornades qu'avant. Dans les faits, c'est également faux. Seulement une tornade qui traverse un champ est aujourd'hui filmée puis relayée dans la presse alors qu'elle passait inaperçue il y a 20 ans. Le smartphone a révolutionné la couverture de l'info météo.

La fréquence des tornades n'augmente pas non plus, mais on les documente mieux - image d'illustration

Pour résumer, le nombre d'orages n'augmente pas et fluctue selon les années. Cependant, les pluies diluviens et les chutes de grêle sont de plus en plus fréquentes en cas d'orage. Par ailleurs, la surmédiatisation de ces phénomènes vient renforcer l'impression que leur fréquence augmente.